حين تتكلّمُ الحجارة

في أرضٍ تتنفس تاريخًا، وتهمس الصخور بأسرار العصور، يقف لبنان كقصيدةٍ محفورةٍ على جبين الزمن. هنا، لا تُروى الحكايات بالكلمات فحسب، بل تُحكى بالآثار، بالمعابد المنسية، بالأعمدة التي ما زالت تصمد في وجه الريح، وبالمدن التي لا تزال تنبض رغم أنف الخراب.

ليس لبنان مجرّد وطن، بل هو متحفٌ مفتوحٌ كلّ زاويةٍ فيه تحكي قصة، وكلّ حجرٍ فيه يحملُ ذاكرة. من بيبلوس التي شهدت ولادة الأبجدية، إلى بعلبك التي عانقت السماء بأعمدتها، إلى صور وصيدا حيث عبر الملوك والبحّارة، تنتشر الشواهد كأنها نجومٌ على خارطة المجد.

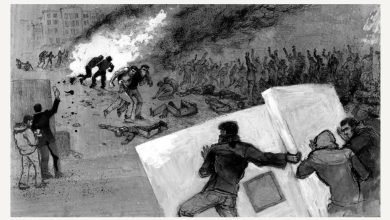

لكنّ هذا المجد، رغم عظمته، يواجه خطر النسيان. فالإهمال يزحف على المواقع الأثرية كما الغبار على الكتب المهجورة، والضجيج اليوميّ يطغى على صوت الحجارة التي تنادي: “أنا هنا… لا تنسوني”.

في زمنٍ باتت فيه الثقافة ترفًا، يسطعُ نور الوثائقيات كشعلةٍ في العتمة. من هنا أهمية أعمالٍ مثل “أسرار بيبلوس” للمخرج فيليب عرقتنجي التي لا تكتفي بعرض الصور، بل تُعيد الروح إلى الأماكن، تُنصت إلى صمتها، وتُترجم نبضها إلى سردٍ بصري يأسر القلب والعقل. ليست مجرد أفلام، بل هي رسائل حب إلى وطنٍ يختزن في ترابه كنوزًا لا تُقدّر بثمن وتسليطٌ للضوء على جنودٍ مجهولين في المديرية العامة للآثار غالبًا ما لا ينالون اعترافًا مع أنّهم حرّاس التراث والوطن بالأفعال خصوصًا وليس بالأقوال وحدها.

ليس الحفاظُ على الآثار واجبًا تاريخيًا فحسب، بل هو فعلُ حبّ وانتماء، فعلُ مقاومة ضدّ النسيان. أن نحميها هو أن نصون ذاكرتنا، أن نروي لأطفالنا من نحن، ومن أين جئنا، ولماذا نستحقّ أن نُسمّى شعبًا ذي تاريخٍ عريق.

حين تتكلم الحجارة في لبنان، لا تصمت الأرواح، بل تُصغي، تُحسّ، وتُدرك أنّ الهوية لا تُكتب بالحبر فحسب، بل تُنقش على جدران الزمن.