الثقافةُ والتربية: الحصن الأخير في وجه العنف

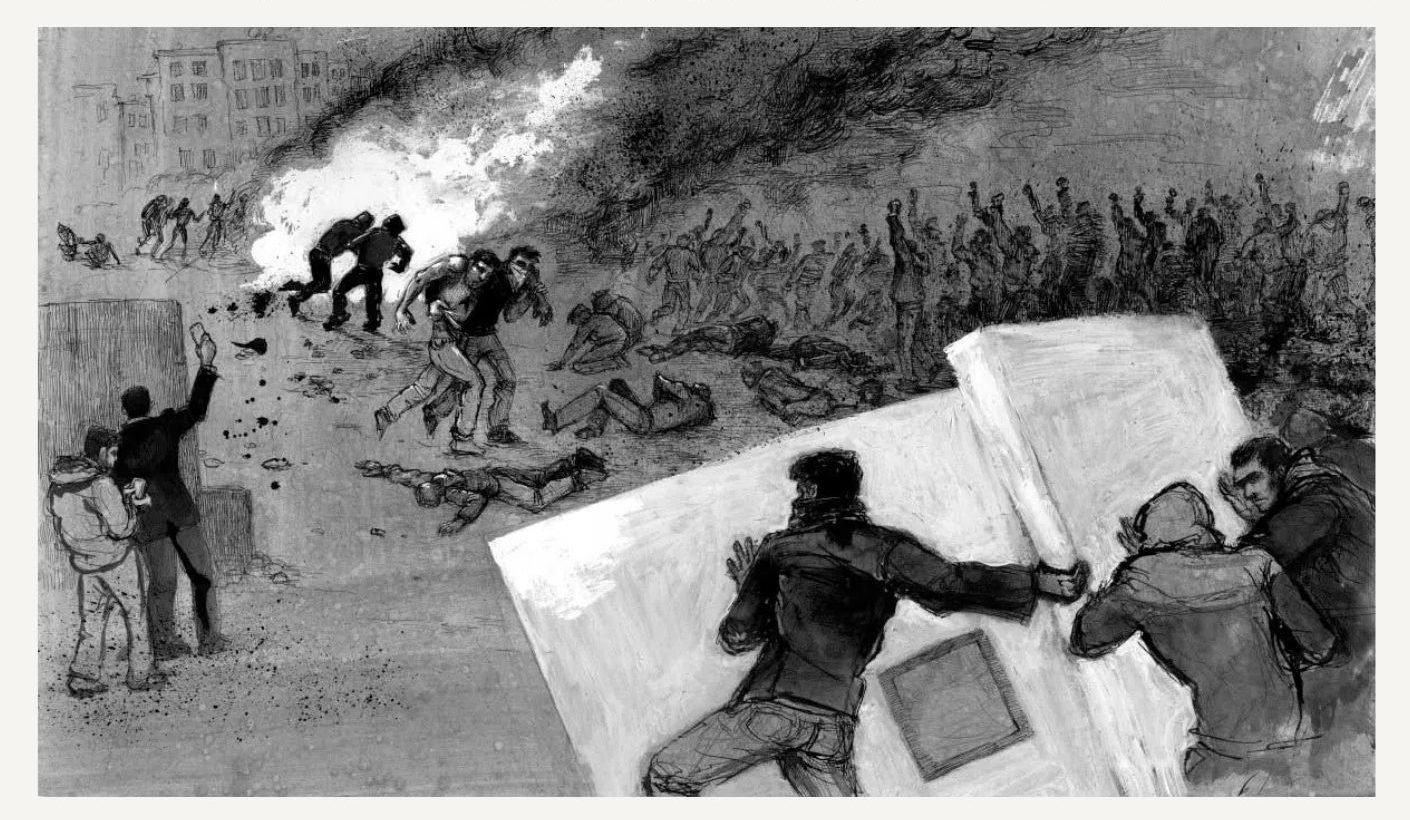

في زمنٍ تطغى فيه رائحة البارود على الياسمين، ونرى فيه السيف المسلط على الأبرياء أمضى من التآخي، ولون الدم أكثر حضورًا من صبغة المحبّة، تظهر الثقافةُ والتربية كآخر خندقٍ أخلاقيّ وإنسانيّ في وجه العنف الأعمى والطائفيّة القاتلة المُستفحلة في الشرق الأوسط. في سوريا المصلوبة على جلجلة حروبٍ لا تعرف خاتمةً، وفي العراق المكلوم، وفي فلسطين التي أضناها القهر، وفي لبنان المتأرجح دومًا على حافة الانفجار، يظهر بما لا لبس فيه أنّ المعركة ليست في الميدان فحسب، بل هي بشكلٍ أساسي في أحضان الأمهات، على مقاعد الدراسة، في المناهج التربوية ودور العبادة، حيث تتبلور عقول أجيال المستقبل وتنمو ليفيض كلّ إناء بما فيه.

ما الذي يجعل الإنسان يستسهل القتل باسم الدين، فيتوهّم بتحقيق انتصارٍ لقبيلته على حساب إنسانيّته؟ أي شائبةٍ معيبة تنخر مجتمعاتنا فتجعل الكراهية بديلاً عن التلاقي، والسلاح لغةً أمضى من الحوار؟ في هذه المنعطفات بالذات تبرز أهمية الثقافة والتربية، لا كمادةٍ تعليميةٍ باردة، بل كمشروع مقاومة.

ليست الثقافة كتابًا على رفّ، ولا مسرحًا يُصفّق له النخبة، بل هي في جوهرها فعلُ وجودٍ وموقف. تعلّمنا الثقافةُ أن نرى الآخر لا كتهديدٍ مُحدقٍ، بل كمرآةٍ لذاتنا. هي أن نحاور بدلًا من أن نُكفّر، أن نفكّر بدلًا من أن نُذعن كالقطعان. الثقافة التي نحتاجها اليوم ليست تلك “الاستعراضية” التي نستحضرها في مناسباتٍ فولكلوريّة، بل تلك التي تنصهرُ مع حياتنا اليومية فتقرّب المسافات بين مكوّنات نسيجنا الاجتماعي وتمنحنا مفرداتٍ جديدة للعيش المشترك. ففي كلّ قصيدة تُقرأ، في كلّ روايةٍ تفتح أفقًا، في كلّ عرض مسرحيّ يحرّض على التساؤل، ثمة نصرٌ يسجّل ضدّ العنف. الثقافة هي أن نُربّي الأجيال على الشكّ الإيجابي لا التسليم الأعمى، على التنوّع لا الاصطفاف، على الوطن ككلّ واحدٍ موحّد لا كجزرٍ طائفية متنازعة.

أما التربيةُ، فالحقل الأوّل الذي تنمو فيه عقولُ أطفالنا وقلوبهم. في ظلّ ما تشهده منطقتنا من اقتتالٍ دمويّ، بات لزامًا على مدارسنا وجامعاتنا التحوّل من منابر تلقين إلى ورش تفكير. أن يتعلّم الطفلُ السوريّ أو العراقيّ او اللبنانيّ أن يسأل: “لماذا أخوض حربًا؟ لماذا أحمل سيفًا لنَحر جاري؟ لماذا أفرضُ تقاليدي على الآخر عنوةً؟”، قبل أن يتعلّم جدول الضرب. يجب أن يفهم هذا الطفلُ أنّ الدين رسالة محبّة، لا مشروع إبادة، وأنّ الانتماء الطائفي لا يلغي المواطنة، بل يكمّلها إن عرفنا كيف نثمّن التعدّد بدلًا من أن نخافه.

لا يكفي أن نتحدّث عن العيش المشترك في الخطب الشكلية في بلدٍ ترقد تحت رماده بذور الحرب الأهلية. علينا تضمين هذا المفهوم في الكتب، والمدارس، ومسرحيْ الإعلام والفنون. علينا إدخل مفهوم “الآخر” في صميم المنهاج: الآخر في اللون، في المعتقد، في الانتماء. أن نربّي جيلًا لا يُعرّف عن نفسه بمذهبه، بل بقيمه الإنسانيّة.

ما نراه من فظاعاتٍ وأهوال في سوريا ليس حربًا على السلطة أو في الميدان فحسب، بل انهيارًا لمنظومةٍ كاملة من القيم التي غابت أو أُفرغت من معناها. حين تُغتال الكلمة، ويُقصى الفن، وتُقمع الأسئلة، يستحيل القتل لغةً سهلة. ليست الثقافةُ ترفًا في بلدٍ مثل سوريا أو لبنان او العراق بل هي ضرورةٌ للبقاء. والرهان على استمرار الحياة في هذه البقع يبدأ من إعادة بناء المدرسة والمسرح والمكتبة، وليس التركيز على البنى التحتية فحسب.

يعيش لبنان، بما يحمله من هشاشةٍ طائفية، وسرديّاتٍ متضاربة، على فوهة بركانٍ دائم. وإذا لم نُحصّن شبابنا بثقافة السلام واحترام الآخر، والفكر النقدي، والتاريخ المشترك غير المُشوّه، فإنّ أيّ شرارة متطايرة من المحيط قد تستجلب الفظاعات المرتكبة الى ربوعنا فتفعل فعلَ امتداد النار في الهشيم. ليس المطلوب تطوير المناهج فحسب، بل إشراك شبابنا في إنتاج المعرفة، في التعبير، في الحلم. أن نفتح لهم المسارح، والمنتديات، لا أن نغلقها باسم التقشف أو “الأخلاق”، أن ندعوهم إلى تقاسم الحكايات وتبادل وجهات النظر برقيّ، لا إلى الحقد، إلى الرقص لا إلى الرصاص ولا الى المجاهرة بالسيف والمفاخرة بالاقتتال.

حين ينهار كل شيء، تبقى الثقافة حبلَ النجاة الأخير. وحين تصمّ طبولُ الحرب آذاننا، تبقى التربية هي النغمة الوحيدة التي تستحق أن تُسمع. فإما أن نزرع اليوم فكرة التسامح والحرية في عقول أطفالنا، أو نستفيق غدًا على جيلٍ يزرع الحقد والعنف في الأرض وينتظر الحصاد.